『書くことが思いつかない人のための文章教室』を読んだ。「どう書けばいいかわからない」ときに、書く前の“考え方”を教えてくれる。

言葉を紡ぐ前に、何を見るか、どう感じるか。日常の視点を変えるヒントがあった。

感動や共感は、シンプルだった

私はずっと、感動や共感は特別な経験と難しい表現が必要だと思った。でも大切なのは、日常のシンプルな経験と、自分の思いを正確に言葉にすることだ。

- 感動には「描写力」が必要

- 共感には「状況」と「五感」が鍵になる

描写力を育てるには、「誰かに話すつもり」で見る。好奇心や、小さな違和感を大切にする。

そうした感覚が、自分だけの言葉をつくる土台になる。

共感は、「共に感じてもらうこと」。感情を押しつけるより、状況や匂い、手触り、空気感を伝える。

普通から使い慣れた言葉を使う。それが一番読みやすくて、伝わる文章だ。

カタカナ語や難しい言葉で悦に入っている人もいるけれど、私にはその言葉の奥が伝わってこないことがある。子供やお年寄りも分かる言葉で伝えたい。

|

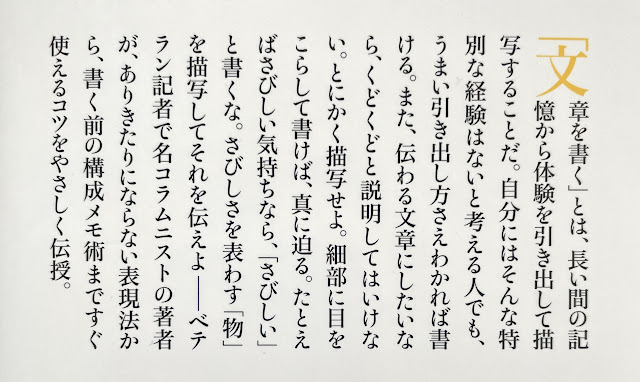

| 本の裏表紙に書いている言葉 |

感動は「ろ過」させて届ける

感動をそのまま流すと、伝わらない…どころか、書き手に熱がありすぎるため、読み手は冷める。

私の旦那さんは「ろ過」で例えた。

|

| 私なりに解釈してみた |

時間をかけて自分の伝えたいことを考え、何回も書き直すことで、澄んだ一滴が絞り出される。

その一滴こそが「その人らしさ」となり、人の心を打つのだと思う。

心に残るのは、日常のこと

本に収録された短歌やエッセイは、派手な出来事はないのに読んでいると胸にじんわり残る。

観察と描写する力があれば、日常にも感動が宿る。その感動に触れた誰かが、自分の記憶や感覚と照らし合わせる。

「分かる」「違うけど面白い」そうした反応が、文章に深みをもたらすのかもな。

常に意識したい3つ

感動したことは、消えない

「記憶で試験勉強して覚えたより、感動で覚えることの方がやっぱり自分の身につく」

書くことは、思い出す作業

「具体的に描写しやすく、かつ書き進めやすい題材がいい。それにはやはり『思う』ことより『思い出す』ことだ」

作文は「あ」のもの

「人は感動を覚えると『ああ』とか『おお』とかの母音を発します。感動詞に『あ』が多いのもそういうことでしょうか」

これらは、自分だけの言葉をもたらすヒントになるらしい。感動、思い出、ひらめきは、誰にもマネできない独自の感性が生まれる。

実践して見えたこと

書く前のメモ、構成や編集のコツも紹介されていた。

ドリル形式の問いがあって、自分でも書いてみた。まとまりはなかったが、Chat GPTに添削してもらい、時間を置いた見直しで改善点が見えた。

この本を読む人にオススメしたいのは、ぜひドリルをやりながら読み進めてもらいたい。そうすることで、本への理解度が深まって、自分の文章の改善案も見えてくる。

まとめ

今の時代は何でも早く、効率を求められる。大事な想いまで誰の心にも残らず、ネットの海に埋もれてほしくない。

だから私は、すぐに忘れてしまいそうな「感じたこと」を、何度も思い返して言葉にしたい。

何度でも読み返したくなる一冊。

0 件のコメント:

コメントを投稿

Thanks for commenting! コメントありがとう!